この記事は弥生 Advent Calendar 2024 の24日目の記事です。

こんにちは。弥生でプロダクトデータ分析をしている yayoi_sd です。

わたしが所属している次世代本部では「Pendo」というツールを導入しており、そのイベントに参加しにアメリカのノースカロライナまで行ってきました。

jp.pendo.io

Pendoとは

ひとことで言うと「ソフトウェアのユーザー体験を向上させるための、分析・ガイド・フィードバック機能を備えたツール」です。

ガイドは、ユーザーが製品内で操作を直感的に学べるようにオンボーディングや機能紹介のサポートを提供できる機能で、フィードバックはアンケート機能です。

このような、ユーザーがソフトウェアやデジタルツールを効果的に利用できるよう支援するためのプラットフォームを一般に「DAP(Digital Adoption Platform):デジタルアダプションプラットフォーム」と呼び、弥生では製品改善に活かすべく複数製品でPendoを活用しています。

参加したイベント:PENDOMONIUM(ぺんどもにあむ)

Pendoは外資系のツールで、本社はノースカロライナにあります。

毎年そこでユーザーイベント「PENDOMONIUM」を開催していて、今回そこに参加をしてきました。

www.pendo.io

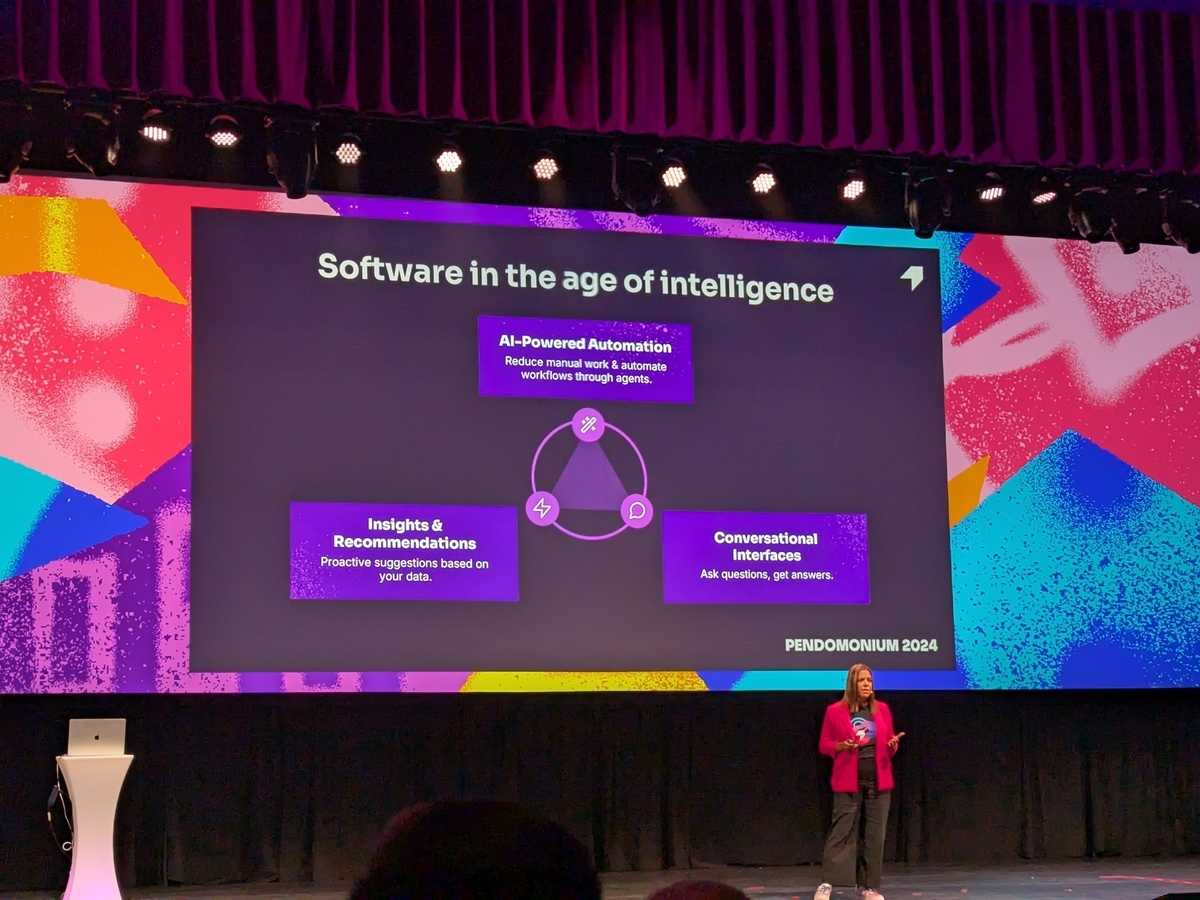

キーノートでは、Pendoの今後の戦略や方向性を学んできました。

いちばん印象に残ったのは「これからのソフトウェア体験では、AIによるパーソナライゼーションを通じてユーザーによりよい体験を提供していくのである」といった趣旨の発言です。

キーワードとして「AIによる自動化(自律型エージェント)」、「インサイトと推奨」、「会話型インターフェイス」の3つが挙げられており、今後の機能拡張もこの方向でなされていきそうに思いました。

わたしがPendoの開発をしているわけではないので「思いました」みたいな言い方になりましたが、実際に紹介された機能拡張予定で「集めたフィードバックからインサイトを得るために会話型ユーザーインターフェースを組み込む」といった話があったりしたので、「そう思いました」

Pendoユーザー事例セッション

PENDOMONIUMでは、ユーザーによる活用事例のセッションも数多く実施されています。

ここでは、Pendoのガイド機能を使いユーザーのオンボーディング完了率を改善させていた企業の取組事例を一部抜粋・共有します。(キーノートのような大きな話だけでなく、ユーザー向けの地に足のついた事例紹介も充実)

Pendoユーザー事例:アプリ内のオンボーディングガイドの「利用率」を2倍にした方法

この事例の紹介企業では、ビジネス向けに、オンラインで図表作成ができるツールを提供しています。

話者のロールはマーケティングマネージャーで、マーケティングリサーチや行動経済学にバックグラウンドを持たれている方でした。

もともと、図表作成ツールの初回利用ユーザーに向けオンボーディングガイドを提供していたようですが、ガイドの利用率の低さが課題となっていました。

- ガイドを利用するユーザーの割合:14%

- ガイドを半分地点まで閲覧するユーザーの割合:11%

- ガイドを全て閲覧するユーザーの割合:9%

初期ガイドの反省点として、「内容が基本的すぎる」、「ステップが多い」、「テキストが多い」といったことが挙げられていました。

そこで、下記のような改善を加えられています。

ガイド改善点の例

- ガイドの開始位置の変更 & A/Bテストによる検証(画面右端 vs 画面中央)

- ガイド導入にアンケートを追加(どんな図表を作りたいか?)

- ガイドの分岐機能の活用 & アンケート回答に応じた詳細化(作成したい図表に応じ、その後のガイドをパーソナライズ)

- ガイド利用を促すCTAボタン(Call To Action:ユーザーに特定の行動を促すためのボタン)の文言変更(before:show me around ⇒ after:Yes, show me around)

- 社会的証明の活用(例:xxユーザーが、先月この図表を作成)

改善版のガイドでは、以下のような結果が見られていました。

- 中央表示の方が、ガイド利用の開始がされやすい(+15%)

- アンケートには、39%のユーザーが回答

- ガイドを利用するユーザーの割合:29%

- ガイドを半分地点まで閲覧するユーザーの割合:18%

- ガイドを全て閲覧するユーザーの割合:15%

この結果をもって、「小さな変更が大きな成功に繋がる」点を強調されていたのが印象的でした。

この事例の要点は以下の通りです。

- パーソナライゼーションとガイドの目的の明確化が必要

- ユーザーは製品に何を求めているか?「アハモーメント」を早く体験させること

- ユーザーに過剰な負担を求めないこと

参加してみて

印象に残ったこと、よかったことは以下です。

- PendoにおけるAIの取組について、本気度を感じることができた

- ユーザー事例から「やってみなはれ」的な前向きなパワーを感じた

- シンプルに非日常な体験ができた

1点目。さきほど「集めたフィードバックからインサイトを得るために会話型ユーザーインターフェースを組み込む」という機能拡張例を挙げました。

こちら、実はPendo社によるZelta AIという企業の買収がPENDOMONIUMでも発表されていました。

www.pendo.io

自社で使い方を模索していくのではなく、既にAIで成功した事例でシナジーのある会社を買収し機能に組み込むというやり方にPendoの本気度を感じます。

2点目。Pendoというツールの性格もそうだなと思っているのですが、「やってみて検証して改善」といった取り組みをファンクション横断で進めているユーザー事例を多く聞いたように感じています。

弥生ではPendoを導入して2年目。社内ユーザー数も増えてきており、どんどん使い倒していきたいな~と気持ちを新たにしました(Pendoも、しれっとどんどん機能改善・拡張されている..!!)。

3点目。通常業務から離れ遠く外国の地でインプットを得る時間、とても貴重な機会だったと思います。年1イベントなので、弥生としても毎年恒例参加にしたい気持ち。

海外イベントへの参加:気になる英語のこと

わたしも、一緒に行ったメンバーも、簡単な応答はできるといった英語レベルでした。

講演となると難度が高く、そこはAIの力を借りました。AI、とても優秀で十分実用に足ります。

- Otter.ai:リアルタイムでの書き起こしや、ファイル出力

- Deep L:書き起こしファイルをアップするとほぼノータイムで和訳

- ChatGPT:要約

1講演あたり40分ほどあったので、ChatGPTに要約をさせました。

要約させると具体例が抜け落ちてしまったり、この点は少し課題感あるな~と思いましたが、要点は十分に拾うことができます。

おまけ

実は、今回のイベントはPendo日本法人に現地でのアテンドいただく形で参加をしてきました。

ご縁がありイベントに合わせてGoogle NYC Officeを訪問させていただいたので、その様子をポストして記事を締めくくります。